In einem Zeitungsbeitrag aus dem Wedemark-Echo vom 17. Februar 2024 hieß es im Titel „Bäume fällen, die zuviel Wasser ziehen, um das Moor zu schützen“. Im Zentrum des Beitrages zu sehen: ein 10-jähriges Mädchen, das tatkräftig mit anpackt. Der Artikel möchte öffentlichkeitswirksam zeigen, dass der Mensch der Natur erfolgreich beim Schutz der Moore unter die Arme greifen konnte. Neudeutsch „citizen field action“ genannt in seiner reinsten Form.

Alljährlich fahren Wedemarker Schulklassen zu Hundertschaften in die Moore, um dort Bäume, meist Kiefern und Birken, im Namen des Umwelt-, Natur- oder Klimaschutzes abzusägen. Angeleitet werden sie dabei – dem sogenannten „Entkusseln1“ – von Lehrerinnen und Lehrern des Gymnasiums Mellendorf sowie Ehrenamtlichen eines Wedemarker Naturschutzvereins. Den Schülerinnen und Schülern wird gesagt, dass das Abholzen der Bäume eine gute Sache sei. Die präsentierte Logik:

Die Birken stehlen dem Moor Wasser, das Moor wird dadurch trockener, und dann wird schädliches Kohlendioxid freigesetzt. Das wiederrum ist natürlich schlecht für die Umwelt und das Klima. Also, weg mit den Birken!

Es begnügen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dieser Aussage und freuen sich anschließend auf einen Tag an der frischen Luft, wo man eben einmal so richtig anpacken und anscheinend auch noch Gutes tun kann. Aber Bäume absägen für den Umweltschutz? Wäre es nicht besser, bei Kindern und Jugendlichen ein grundlegendes Verständnis und Interesse für die vielfältigen Zusammenhänge der Natur zu wecken? Wie der Zeitungsartikel aus dem Wedemark-Echo nämlich bereits selber suggeriert: so ganz intuitiv nachvollziehbar ist diese Birken-Bekämpfungsaktion nicht.

Höchste Zeit also, einmal genauer hinzuschauen, vor allem, da die Moor-Birke zum Baum des Jahres 2023 ausgerufen worden ist, um auf die hohe Bedeutung von Mooren als Lebensraum und Kohlenstoffspeicher hinzuweisen! Meinte diese Auszeichnung etwa, dass der Mensch dafür sorgen sollte, dass diese Baumart im Moor bekämpft werden sollte? Eine offene Hinterfragung der Entkusselungsaktionen erscheint dringend überfällig.

Birken als „Unkraut“ und „Wassersäufer“?

Obwohl pauschal häufig immer nur von „der Birke“ gesprochen wird, kommt die Birke bei uns vorrangig in zwei unterschiedlichen Arten vor: der Sand- oder Hänge-Birke (Betula pendula) und der Moor-Birke (Betula pubescens).2 Da die Sand-Birke eher trockene Standorte besiedelt, wird Opfer menschlicher Entkusselungsaktionen in Mooren in erster Linie die seltenere Moor-Birke. Tatsächlich sieht z.B. die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft keinen eingeschleppten Käfer oder Pilz als Hauptgefahr für diese Baumart, sondern deren Abholzung aufgrund menschlicher Geringschätzung.3 Das Prädikat „bedroht durch menschliche Geringschätzung“ konnte bisher so noch keine andere Baumart für sich reklamieren.

Einen ersten Anhaltspunkt für ein besseres Verständnis liefert uns also unser kulturelles Verhältnis zur Birke im Allgemeinen. Obwohl sie in ihrer mythischen und medizinischen Bedeutung durchweg positiv besetzt ist, galt die Birke in der modernen deutschen Forstwirtschaft seit jeher als „Unkraut des Waldes“.4 Die wenigen Förster, welche es anders sahen und die Birke schätzten, wurden verspottet und angefeindet.5

Durch die zentrale gesellschaftliche Stellung der Forstwirtschaft in Deutschland hat sich viel von dieser Abneigung auch in der breiteren Öffentlichkeit festgesetzt und hält sich hartnäckig bis heute. Nicht selten wird die Birke daher selbst noch in Naturschutzverbänden nur als „Peitscher“ und „Wassersäufer“ gesehen. Getrieben von einer hausgemachten Krise nach der nächsten setzt zwar in der Forstwirtschaft mittlerweile ein langsames Umdenken ein, aber einmal in die Welt gesetzt und über Jahrzehnte gehegt und gepflegt, wird sich die allgemeine Abneigung gegen die Birke noch lange halten.

Gefährdet die Moor-Birke Natur und Umwelt?

Fakt 1: Meist wird die menschliche Bekämpfung von bestimmten Bäumen, Sträuchern oder anderen Pflanzen dadurch gerechtfertigt, dass diese nicht einheimisch seien, heimische Pflanzen verdrängten und sich negativ auf die ökologische Vielfalt auswirkten. Beispiele hierfür sind die Späte Traubenkirsche, die Robinie, der Riesen-Bärenklau oder das Drüsige Springkraut, alles Pflanzen und Gehölze, für deren ökologische Schäden der Mensch jedoch selbst verantwortlich ist.6 All dies trifft aber auf die Moor-Birke nicht zu. Ganz im Gegenteil: Sie ist bei uns eine der bereits am längsten heimischen Baumarten. Typische Lebensräume in Deutschland sind Moor- und Bruchwälder sowie bestimmte Typen von Sumpf- und Auwald. Außerdem findet man sie im Gebirge nahe der Baumgrenze.

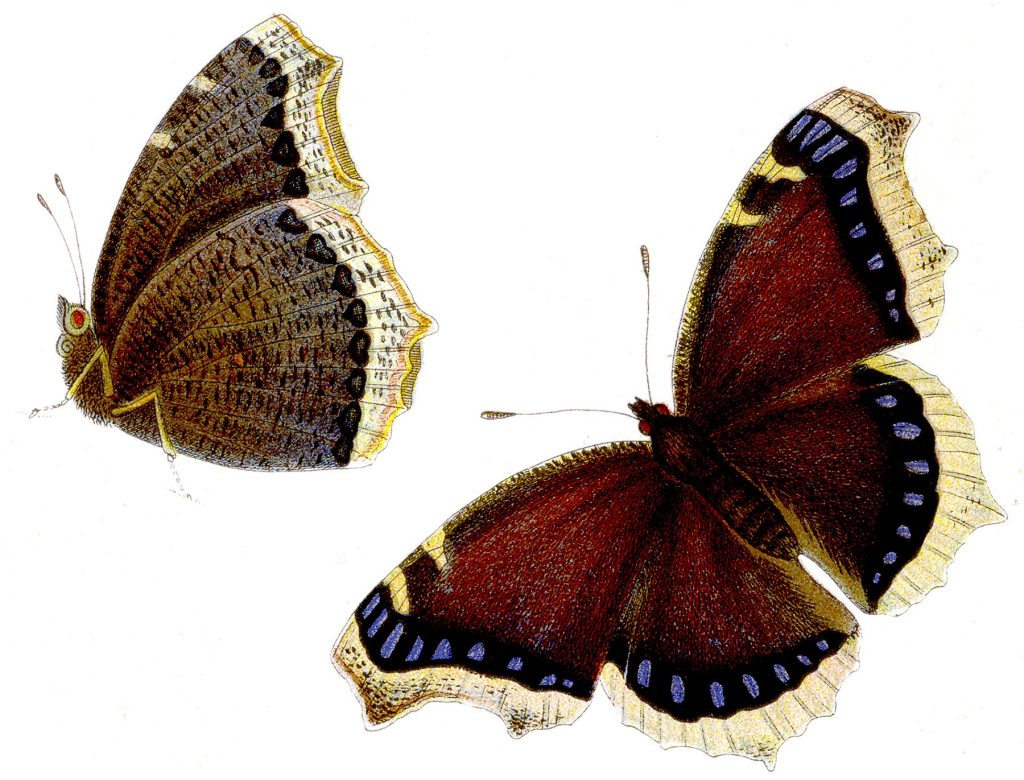

Als bereits lange einheimisches Gehölz ist die Moor-Birke fester Bestandteil des ökologischen Netzwerkes vieler Tier- und Pflanzenarten. So weisen Birken, nach Eichen und Weiden, die höchste Anzahl auf sie spezialisierter, pflanzenfressender Insektenarten auf.7 Gerade in Mooren sind sie zentrale Pfeiler der Biodiversität.8 Bevorzugt oder zum Teil ausschließlich an Moor-Birken leben etliche Arten von Blatt- und Rüsselkäfern, Zikaden, Wanzen, Pflanzenwespen und auch Schmetterlingen. Diese bilden selber wieder wichtige Bestandteile der Nahrungsgrundlage weiterer Tierarten. Das Argument, dass man die Natur oder die Umwelt durch das Abholzen von Moor-Birken schützen würde, verfehlt also gänzlich.

Ist die Moor-Birke ein „Wassersäufer“?

Fakt 2: Im oben erwähnten Zeitungsartikel aus dem Wedemark-Echo begründet ein Gymnasiallehrer die Notwendigkeit der Bekämpfung von Birken folgendermaßen: „Die Birken ziehen sonst Badewannen von Wasser aus dem Moor raus – pro Tag„. Den „bösen“ Moor-Birken steht es also nicht zu, ihren (aus menschlicher Sicht viel zu hohen) Wasserbedarf zu decken, da dies zur Austrocknung von Mooren beitrüge? Diese Ansicht vertauscht – leider fatalerweise für die Birke – Ursache und Wirkung!

Moor-Birken kommen im Moor von Natur aus vor. Daher – wen wundert’s – auch ihr Name. Im Randbereich von intakten Mooren sind sie dauerhafte Besiedler. Moor-Birken trocknen Moore also nicht aus, sondern in durch Menschen trockengelegten Mooren wachsen Moor-Birken wieder dort, wo sie unter den erzeugten Bedingungen von Natur aus erneut konkurrenzfähig sind.9 Sobald allerdings eine Wiedervernässung ehemals trockengelegter Moore erfolgreich einsetzt, sterben die Moor-Birken auch von ganz alleine wieder ab, genauso, wie sie auch bei der natürlichen Entwicklung der ursprünglichen Moore im Kernbereich abstarben.

Bis dieser Prozess bei einer Wiedervernässung wirklich greift, was viele Jahrzehnte und deutlich länger dauern kann, erfüllen die Moor-Birken allerdings wichtige Funktionen, indem sie die Grundlage für späteren Birkenmoortorf bilden, und die Austrocknung des Moores durch Windabwehr reduzieren. Das von Moor-Birken transpirierte Wasser sorgt zudem für einen Kühleffekt in und über dem Moor und trägt zur Niederschlagsbildung bei.

Einen ursächlichen Anteil an der Austrocknung von Mooren trägt die Moor-Birke also keineswegs. Für eine erfolgreiche Wiedervernässung trockengelegter Moore ausschlaggebend sind in allererster Linie die jeweiligen Vernässungsmaßnahmen sowie das Bodenrelief, und nicht der Birkenbestand. Kein Wunder, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Längerem offen von aktionshungrigen Naturschutzverbänden und selbsternannten Klimarettern fordern: Lasst endlich die Birken in Ruhe!10

Helfen Entkusselungsaktionen dem Klima?

Fakt 3: Bereits in den 1970er Jahren stellte man in Bezug auf den Schutz von Mooren fest: „Die Entkusselung als Pflegemaßnahme ist […] überflüssig und vom Arbeitsaufwand und den anfallenden Kosten her nicht gerechtfertigt. Sie mindert allenfalls die Vielgestaltigkeit und damit den landschaftlichen Reiz einiger Naturschutzgebiete.„11 Neuere Forschung geht deutlich weiter in ihren Schlussfolgerungen: Regelmäßige Entkusselungsaktionen können nicht nur zu weiteren, schwerwiegenden ökologischen Schäden führen, sondern auch vielfach zu negativen klimatischen Nebeneffekten, vor allem über die erhöhte Angreifbarkeit durch Wind.12

Beachtlich sind auch die fast immer ignorierten Opportunitätskosten. Mit dem personellen und finanziellen Einsatz, der regelmäßig bei solchen Aktionen aufgefahren wird, könnte man nämlich deutlich Sinnvolleres für das Klima tun. Denn die mit weitem Abstand größte Gefahr für Moore ist keineswegs die Moor-Birke, sondern der ungehemmt weiterbetriebene Torfabbau durch den Menschen. Wie dieser in Niedersachsen voranschreitet, zeigt ein Bericht des Umweltforums Osnabrücker Land e.V. deutlich auf: 80 Prozent aller aktuellen Torfabbaugenehmigungen auf den zur Zeit 8100 Hektar industriell genutzten Hochmoores laufen noch bis mindestens zum Jahr 2035! Noch weitere 11 Jahre Moorzerstörung in großem Stil! Wenn man also wirklich etwas für Moore tun möchte, sollte man alle verfügbaren zeitlichen und finanziellen Ressourcen dorthin lenken, wo sie dabei helfen, den Torfabbau und -verkauf zu verringern. 500 öffentlichkeitswirksam demonstrierende Kinder und Jugendliche vor dem Hauptsitz der Firma Compo würden dem Klimaschutz auf jeden Fall mehr helfen als 500 abgesägte Moor-Birken.13 Rechnet man all die oben genannten Punkte einmal gesamtheitlich auf, stellt man schnell fest, dass der Beitrag von Entkusselungsaktionen zum allgemeinen Klimaschutz mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit negativ ist.

Fazit

Entkusselungsaktionen, so sehr sie sich auch für öffentlichkeitswirksame „citizen field actions“ eignen und in der Regel gute Absichten verfolgen, tragen im Moor weder zum Klima- und erst recht nicht zum Umwelt- oder gar Naturschutz bei. Tatsächlich verschlechtern sie die Situation eher zusätzlich. Die eingesetzten Ressourcen könnten an anderer Stelle deutlich sinnvoller wirken.

Endnoten

- Das Entkusseln bezeichnet allgemein das Entfernen von aus menschlicher Sicht unerwünschtem natürlichem Aufwuchs. Die Entkusselungspraxis wird seit Ende der 1970er Jahre hauptsächlich auf Heideflächen sowie auf durch den Menschen geschädigten Hochmoorflächen praktiziert. ↩︎

- Ein übersichtliches Informationsblatt zu den bei uns heimischen Birkenarten hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald erstellt. ↩︎

- Siehe https://www.lwf.bayern.de/moorbirke (Zugriff 05.03.25). ↩︎

- Einen kompakten Beitrag zur kulturellen und medizinischen Bedeutung der Birke liefern Michael Mößnang und Olaf Schmidt. ↩︎

- Josef, W. G. und Wolf, H. (2009). Birken-Wertholzerzeugung mit Tradition im Stadtwald Blieskastel. AFZ – Der Wald 64(13): 705-706. Link ↩︎

- Die Spätblühende Traubenkirsche, zum Beispiel, ist ursprünglich in Nordamerika beheimatet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann man mit großflächigen Anpflanzungen in Wäldern und der offenen Landschaft, da man sich einen hohen Holzertrag auf armen Böden erhoffte. Mittlerweile steht die Späte Traubenkirsche auf der Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung, da sie sich mit erheblich nachteiligen Auswirkungen für die Umwelt in der freien Natur verbreitet hat und kaum mehr einzudämmen ist. ↩︎

- Schmidt, O. (2000). Ökologische Bedeutung der Birke für die einheimische Tierwelt. LWF Wissen 28. Download ↩︎

- Einen Übersichtsartikel zur ökologischen Vielfalt an Sand- und Moor-Birken liefern S. Müller-Kroehling und O. Schmidt. ↩︎

- Müller-Kroehling, S. (2023). Moorbirke und Moorschutz. LWF Wissen 87: 54-72. Download ↩︎

- Müller-Kroehling, S. (2019). In Dubio pro Betula – Plädoyer für mehr

Toleranz gegenüber der Moorbirke in Mooren. Anliegen Natur 41(1): 135-144. Download; Wagner, C. (2006). „Grenzen des Entkusselns“ oder: Zum Einfluß der Moorbirke (Betula pubescens) auf Regenerationsprozesse in Hochmooren. Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung

45(2): 71 – 85. Download ↩︎ - Dierssen, B. und Dierssen, K. (1974). Der Sand- und Moorbirken-Aufwuchs in nw-deutschen Calluna– und Erica-Heiden, ein Naturschutzproblem. Natur und Heimat 34(1): 19:26. Download ↩︎

- Bretschneider, A. (2012). Die Bedeutung von Birken im Hochmoor. TELMA – Berichte der Deutschen Gesellschaft für Moor- und Torfkunde 42: 137 – 146. Download ↩︎

- Siehe NDR-Sendung „Klimakiller: Streit um den Torfabbau in Niedersachsen“ vom 03.09.2019. ↩︎

Die im Namen der Kirche aufgerufenen Entkuselungen im Altwarmbüchener Moor, wo 2028 der große Bagger anrollt, sind gedeckt von der grünen Naturschutzbehörde der Region Hannover. Sie stören in erheblichem Maße die heimische Tierwelt im Naturschutzgebiet welches durch die Enthaltsamkeit in der Nutzung durch die Grundeigentümer entstanden ist.

Katastrophe….

Guten Tag, Herr Scholz, vielen Dank für Ihre Ergänzung. Der BUND Region Hannover, welcher im Altwarmbüchener Moor zusammen mit der Gesamtkirchengemeinde Lehrter Land und dem Verband Christlicher PfadfinderInnen seit einigen Jahren Entkusselungen durchführt, schreibt dazu auf seiner Internetseite: „Kettensägen durchbrechen die Stille und bringen einen Baum nach dem anderen zu Fall… „Bäume fällen für den Klimaschutz“ bekommt auf diese Weise einen Sinn.“ (https://bund-region-hannover.de/bund-aktiv/moorentkusselung-und-wiedervernaessung/). Die Frage nach der tatsächlichen Sinnhaftigkeit eines solchen Aktionismus soll unser Artikel anstoßen.

Ihr Beitrag ist engagiert – aber er verfehlt den Kern der Debatte deutlich.

Sie unterstellen den Unterstützern der Entkusselung eine grundsätzliche Abwertung der Moorbirke. Das ist schlicht falsch. Niemand, der ernsthaft im Moorschutz arbeitet, „verachtet“ die Birke. Sie ist ein wertvoller Bestandteil vieler Ökosysteme. Nur: Überall und in jeder Dichte gehört sie nun einmal nicht hin.

Entkusselung hat deshalb nichts mit Birkenfeindlichkeit zu tun, sondern mit der Wiederherstellung eines ökologischen Zustands, der ohne jahrzehntelange Entwässerung gar nicht so stark verbuscht wäre. Es geht nicht nur ums Wasser, sondern maßgeblich auch ums Licht. Dass Sie diesen Zusammenhang ausblenden, verzerrt die Diskussion.

Auch Ihr impliziter Vorwurf, Entkusseler würden glauben, damit „das Moor zu retten“ oder „das Klima signifikant zu verbessern“, ist nicht haltbar. Kein seriöser Praktiker oder Gutachter stellt solche Behauptungen auf. Entkusselung ist eine flankierende Maßnahme – nicht mehr und nicht weniger.

Darüber hinaus stützen Sie Ihre Argumentation auf sehr wenige, sehr selektiv gewählte Quellen, die Ihre Position widerspiegeln, aber die breite fachliche Einschätzung kaum abdecken. Die von Ihnen angeführten Beispiele bestätigen eher Ihre persönliche Sichtweise als einen wissenschaftlichen Konsens. Dass Sie daraus eine allgemeine Grundhaltung ableiten, ist methodisch fragwürdig.

Kurz gesagt:

Sie kritisieren ein Bild von „den Entkusselern“, das in dieser Form so nicht existiert. Damit führen Sie eine Scheindebatte – und nutzen Ihre Eigenmeinung als Maßstab für die Legitimität einer etablierten Naturschutzmaßnahme.

Eine differenziertere Betrachtung der fachlichen Literatur wäre wünschenswert. Sonst entsteht der Eindruck, dass hier vor allem die eigene Minderheitenposition gestützt werden soll – mit Hilfe von Quellen, die kaum repräsentativ sind.

Lieber Frank,

vielen Dank für Ihre Rückmeldung zum Artikel. Dessen Titelzusatz „Eine offene Hinterfragung“ soll natürlich bereits darauf hinweisen, dass nicht beabsichtigt wird, einfach zu bejahen, was Anhänger der Entkusselungsmaßnahmen selber glauben. Vielmehr möchte der Artikel eine Debatte darüber anzustoßen, wie verhältnismäßig und tatsächlich effektiv diese Maßnahmen in Bezug auf den selbstproklamierten Natur-, Umwelt- und/oder Klimaschutz sind (worum es Entkusselungsbefürwortern geht, scheint ohnehin nicht immer ganz klar, denn mal ist es das eine, mal das andere). Hierfür verwenden wir Fachliteratur, deren Argumente wir vernünftig, theoretisch und empirisch nachvollziehbar und daher überzeugend finden.

Sie kritisieren, dass diese Literatur und unsere Hinterfragung nicht der aktuellen Mehrheitsmeinung entspricht und deren Aussagen daher fragwürdig oder sogar unhaltbar seien. Eine solche Argumentation ihrerseits ist natürlich in sich selber unwissenschaftlich, denn ein Eckpfeiler guter Wissenschaft ist ja gerade, dass sich momentane „Mehrheitsmeinungen“ immer wieder als falsch herausstellen können.

Dazu muss man keineswegs bis zur frühen Mehrheitsmeinung, dass sich die Sonne um die Erde drehe, zurückgehen. Zum Beispiel war es bis in die 1960er Jahre in medizinischen Fachkreisen noch „Konsens“, dass der Konsum von Tabak und Lungenkrebs nichts miteinander zu tun hätten. Obwohl anderslautende Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Teer und Krebs bereits Ende des 18. Jahrhunderts in England veröffentlicht wurden, galten solche Studien über 150 Jahre lang noch als Unsinn und wurden daher ignoriert (sehr lesenswert zu diesem Thema ist übrigens das 2011 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Sachbuch „Der König aller Krankheiten: Krebs – eine Biografie“ von Siddhartha Mukherjee). Sie finden unzählige weitere Beispiele in der Wissenschaftsgeschichte, die eindrücklich zeigen, dass „aktuelle Mehrheitsmeinung“ keineswegs mit „Wahrheit“ gleichgesetzt werden kann (Galens hippokratische Vier-Säfte-Lehre, Alfred Wegeners Theorie der Kontinentalverschiebung, …).

Kurz gesagt: Gerne respektieren und veröffentlichen wir Ihre Kritik, halten die Argumente des Artikels jedoch keineswegs nur dadurch widerlegt, dass Sie behaupten, sie würden der aktuellen Mehrheitsmeinung entgegenstehen.