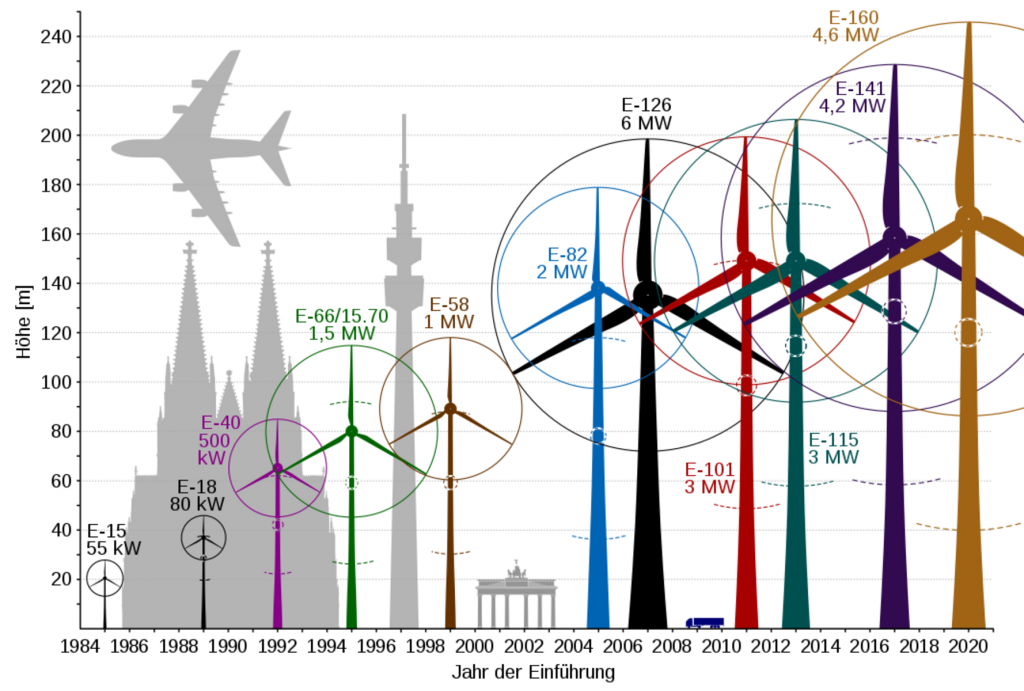

Es ist ein Vorhaben, welches die Gemüter erhitzt: In der Gemeinde Wedemark möchte die enercity AG 34 Windkraftanlagen (WKA) errichten. Die geplanten Anlagen vom Typ ENERCON E-175 EP5 und E-138 EP3 mit einer jeweiligen Gesamthöhe von ca. 200 Metern sollen in einem Trinkwasserschutzgebiet und auch im Wald stehen.1 Ein Mitglied des Gemeinderates wurde wegen seiner Kritik an den Plänen anonym bedroht und legte daraufhin sein Mandat nieder.2 Gleichzeitig ist der Bürgermeister der Gemeinde, Helge Zychlinski, ein großer Anhänger des Projektes. Angesprochen auf den Naturschutz verweist er darauf, dass weit mehr Vögel an Hochhäusern sterben würden als an WKA und hält fest: „die größte Gefahr für Wald und Artenvielfalt stellt doch der Klimawandel dar.„3

Rund 29 000 WKA standen Ende 2024 auf dem Festland in Deutschland, davon ca. 2500 im Wald.4 Vor dem Hintergrund, dass es dem (meist intensiv forstlich genutzten) Wald in Deutschland ohnehin miserabel geht, lösen vor allem Pläne zur Errichtung von dortigen Anlagen häufig Kritik aus, da hierfür Eingriffe vorgenommen werden, die dem Wald noch weiteren Schaden zufügen (siehe Abbildung 1).5

Bedeuten WKA im Wald also ein Ausspielen von Klimaschutz gegen Naturschutz, geht beides Hand in Hand oder wird am Ende weder das Klima noch die Natur geschützt? In einer Serie von vier Beiträgen analysieren wir die folgenden vier Hauptargumente der Befürworter von WKA im Wald einmal genauer:

- Argument 1: „Windkraftanlagen im Wald schützen das Klima, und das ist gut für den Wald.“

- Argument 2: „Windkraftanlagen im Wald schützen das Klima, und das ist gut für die Natur.“

- Argument 3: „Windkraftanlagen im Wald benötigen kaum Platz.“

- Argument 4: „Windkraftanlagen an bereits geschädigten Waldstandorten sind besonders gut für den Wald.“

Argument 1: „Windkraftanlagen im Wald schützen das Klima, und das ist gut für den Wald.“

Der Bundesverband WindEnergie behauptet: „Für die Nutzung von Windenergieanlagen in Wäldern spricht: Die Windenergie in Deutschland sparte zuletzt 107 Millionen Tonnen Treibhausgase ein, die andernfalls auf den Wald einwirken würden.„6 Und auch die enercity AG argumentiert, dass WKA im Wald letztendlich dem Wald guttäten, denn auf einem Hektar Waldboden würde eine solche Anlage viel mehr Kohlendioxid einsparen als ein dort stehender Hektar Wald binden könnte.7

WKA im Wald sollen laut Befürwortern gut für den Wald sein, da sie das Klima schützen. Aber wie kann das überhaupt sein? Unbestreitbar ist: Ein Wald absorbiert Treibhausgase und er sorgt für Kühlung. Beides ist garantiert gut für unser Klima. WKA hingegen wandeln die kinetische Energie des Windes in elektrische Energie um. Das ist ihr einziger Zweck. Weder absorbieren sie Treibhausgase, noch kühlen sie ihre Umwelt. Einen direkten Beitrag zum Schutz des Klimas leisten solche Anlagen im offensichtlichen Gegensatz zu Wald also definitiv nicht. Wie kommt dann aber überhaupt das Argument zustande, dass WKA das Klima schützen würden, vor allem, wenn klimaschützender Wald für ihren Bau zerstört wird (siehe Abbildung 2)? Die Antwort: durch einen ziemlich irreführenden Vergleich.

Das Argument, dass Windkraftanlagen das Klima schützen würden, basiert nämlich ausschließlich auf einer Opportunitätsaussage, also einer Aussage, die immer eine hypothetische Alternativsituation benötigt: „Würden wir die Menge an elektrischer Energie, die wir für einen bestimmten Zweck verbrauchen möchten, durch Kohlekraft erzeugen, würde dies dem Klima mehr schaden, als wenn wir dieselbe Menge durch Windkraft erzeugen.“ WKA sollen das Klima also „schützen“, weil man eine Alternative – z.B. Kohlekraft – nutzen könnte, mit der man bei Erzeugung der gleichen Menge an elektrischer Energie dem Klima mehr schaden könnte – daher immer das Wörtchen „einsparen“. Die Crux dabei jedoch ist: einer Sache S (z.B. Klima) durch Sache A (z.B. WKA) weniger zu schaden als durch Sache B (z.B. Kohlekraftwerk) – also Schaden (z.B. CO2-Ausstoß) einzusparen – heißt keineswegs, dass A in irgendeiner Weise tatsächlich gut für S ist. Es heißt nur, dass S durch B mehr geschädigt würde als durch A. Daraus folgen logischerweise zwei Dinge: 1) je mehr A, desto größer die potenzielle Einsparung an Schaden im Vergleich zu B, aber auch 2) je mehr A, desto mehr absoluter Schaden für S. Je größer also die Einsparung, desto mehr wird suggeriert, dass etwas Gutes getan wird. Das genaue Gegenteil ist jedoch der Fall, denn der absolute Schaden für S wird in Wahrheit nur größer und größer. Die folgenden zwei Beispiele zeigen etwas zugespitzt auf, wie beliebig sich mithilfe von solchen Opportunitätsaussagen ein vermeintlich positiver Ausgang für jede mögliche Handlung herbeikonstruieren lässt:

„Ich muss von München nach Hamburg. Weil meine Enkelin mir neulich vom Klimawandel erzählt hat, nehme ich selbstredend meinen Porsche Cayenne GTS statt des Fliegers. Das dauert zwar länger, ist aber definitiv eine gute Sache für‘s Klima, denn ich spare viel CO2 ein! Und weil mir meine Enkelin am Herzen liegt, möchte ich ab jetzt besonders viel für’s Klima tun und fahre deswegen künftig auch besonders viel mit meinem Porsche, sodass ich auch besonders viel gegenüber dem Flieger einspare. Toll, so einfach geht Generationengerechtigkeit!“

Noch ein Beispiel der gleichen Art:

„Meine Leberwerte sind nicht gut. Mein Hausarzt sagte mir, dass ich ab jetzt dagegen jeden Abend einen Likör mit etwa 20 Vol.-% trinken solle. Der würde nämlich meine Leber schützen, da er ihr im Vergleich zu einem Whiskey mit 55 Vol.-% – den ich ja auch trinken könnte – viel Alkohol erspare. Falls es dann nach zwei Wochen mit meinen Leberwerten weiterhin nicht besser sei, solle ich auf drei Liköre pro Abend erhöhen, weil ich damit meiner Leber noch mehr Alkohol ersparen und sie somit auch noch besser schützen könnte. Großartig, mehr Genuss und trotzdem mehr Gesundheit! Na dann, Prost!“

Offenkundig unsinnig? Beide Beispiele verwenden jedoch genau das gleiche Argumentationsmuster, das auch von den WKA-Befürwortern verwendet wird, und übrigens, wen wundert’s, auch sehr gerne von der Luftfahrtindustrie.8 WKA sparen Kohlendioxid im Vergleich zu einer Verbrennung von Kohle ein, genau wie der Porsche im Vergleich zum Flugzeug. Und der Likör erspart der Leber im Vergleich zu Whiskey viel Alkohol. Je öfter man den Porsche fährt und je mehr Gläser Likör man trinkt, desto größer wird die rechnerische Einsparung. Und je größer die Einsparung, desto mehr kann suggeriert werden, dass etwas Gutes getan wird. Aber das genaue Gegenteil ist der Fall, denn der absolute Schaden – für Klima und Leber – wird nur größer und größer. Ob die alternative Handlungsoption – Flugzeug oder Whiskey – vorher überhaupt genutzt wurde, ist dabei nicht relevant, denn es geht nur darum, die aktuelle Handlung durch den Vergleich mit einer noch schlechteren Alternative in einem guten Licht dastehen zu lassen. Diese Alternative wird immer zwingend benötigt, denn alleine für sich wäre die gewählte Handlung sonst nicht zu rechtfertigen.

In solchen Scheinargumenten, welche lediglich die Differenz zwischen den absolut zugefügten Schäden einer Handlung und einer Alternative betrachten, wird der absolute Schaden der Handlung vollständig ignoriert. Dass der Porsche selbst ein 2,5 Tonnen schweres 500-PS Fahrzeug ist, welches fast eine halbe Tonne Kohlendioxid zwischen München und Hamburg in die Luft bläst, ist nicht von Bedeutung. Und genauso wenig spielt es beim Opportunitätsargument der WKA-Befürworter eine Rolle, welchen direkten Schaden in Bezug auf Klima, Umwelt und Natur solche Anlagen eigentlich verursachen. Dieser Schaden ist enorm:

- Eine Anlage benötigt bis zu 6000 Tonnen an Stahl und Beton für Fundament und Turm, die erst hergestellt, über Tausende von Lkw-Kilometern transportiert, und aus Wirtschaftlichkeitsgründen bereits nach 20 Jahren wieder größtenteils zerstört werden;9

- Die riesigen Rotorblätter der Anlagen, welche hauptsächlich aus Verbund-Kunststoffen bestehen, müssen in der Regel zerhäckselt und verbrannt werden, da man sie nicht in großem Maßstab sinnvoll wiederverwerten kann;10

- Die bis zu 1400 Kubikmeter umfassenden Betonfundamente sind weder wirtschaftlich rückbaubar, vor allem nicht bei Pfahlgründungen, noch bei einem Ersatz einer Anlage durch eine größere Anlage (Repowering) wiederverwendbar; somit werden die Fundamente oft nur oberflächlich abgetragen und verbleiben dann als Ewigkeitsmüll im Boden;11

- WKA enthalten häufig große Mengen tropischen Balsaholzes aus dem Regenwald Südamerikas (bis zu 6 Tonnen pro Anlage bei Offshore-WKA), in China umweltschädlich abgebaute seltene Erden (hauptsächlich Neodym) sowie das extrem potente Treibhausgas Schwefelhexafluorid, welches durch Leckage oder nicht fachgerechte Entsorgung entweichen kann;12

Aus Umweltsicht auch interessant: Schätzungen zufolge werden pro Jahr in Deutschland bis zu 1400 Tonnen Mikroplastik durch die Erosion der Rotorblätter freigesetzt.13 WKA sind also definitiv keine Klimaschützer, genauso wenig wie der Likör ein Leberschützer ist, sondern einfach großdimensionierte Industrieanlagen zur Stromerzeugung. Bei der Frage „WKA oder Wald?“ wäre somit eigentlich eindeutig klar, wer wirklich etwas für das Klima tut.

Spätestens an dieser Stelle versuchen WKA-Befürworter dann meistens mit einem Manöver der Art „Aber Hochhäuser, Palmöl und Schallschutzfenster sind alle noch viel schlimmer!“ vom Thema abzulenken, oder sie entgegnen angenervt sinngemäß: „Alle wollen doch aber immer mehr Strom, und irgendwo muss der ja herkommen!“ Und genau damit treffen sie den Nagel auf den Kopf! Denn ebenso wenig, wie es im obigen Beispiel eine Rolle spielt, dass der Porsche ein extrem ressourcenintensiver Luxus ist, der weit über das grundlegende Bedürfnis nach Mobilität hinausgeht, spielt es in den Opportunitätsaussagen der Befürworter von WKA im Wald eine Rolle, dass wir mittlerweile als Gesellschaft so horrend viel Energie verschlingen, dass anscheinend kein anderer Ausweg mehr bleibt, als noch immer mehr und noch immer größere WKA sogar in Wälder und Trinkwasserschutzgebiete zu bauen (siehe Abbildung 3). Unser immenser, ungebremster Energiehunger ist also das eigentliche Problem, und nicht unsere Entscheidung zwischen Porsche oder Flugzeug, zwischen Windkraft oder Kohlekraft.

Dieser ins Immense wachsende Energiehunger lässt sich gut an den eigenen Aussagen der WKA-Befürworter festmachen: Werden WKA geplant, wird immer damit geworben, dass die Anlagen Strom für viele Haushalte liefern können. So wirbt z.B. auch die enercity AG damit, 150 000 Zwei-Personen-Haushalte mit den geplanten Anlagen versorgen zu können.14 Bei gegenwärtig ca. 30 000 WKA müssten wir also im Mittel bereits über 125 Millionen Haushalte versorgen können, das Dreifache der tatsächlichen Anzahl an Haushalten in Deutschland, wobei sämtliche Offshore-WKA sowie die gesamte Fotovoltaik in dieser „Haushalts-Rechnung“ noch nicht einmal berücksichtigt sind.

Das Wort „Haushalt“ wird sehr gerne von WKA-Befürwortern strategisch verwendet, da es auf liebgewonnene Annehmlichkeiten, wie die heimische Waschmaschine oder den Geschirrspüler, anspielt. Darauf möchte natürlich niemand mehr verzichten. So kann leichter das Gefühl erzeugt werden, dass der Ausbau von WKA alternativlos sei, selbst, wenn dafür mittlerweile absurderweise Wald abgeholzt oder unser Trinkwasser gefährdet wird. Wie würden Sie aber reagieren, wenn die enercity AG damit werben würde, dass mit ihren insgesamt 36 geplanten Anlagen …

- ein physikalischer Teilchenbeschleuniger von der Größe des Large Hadron Collider (LHC) zumindest für 12 Wochen im Jahr betrieben werden könnte (mit dem LHC werden nur nukleare Grundlagenexperimente durchgeführt; dafür werden 1,3 Terrawattstunden Strom pro Jahr (TWh/a) verbraucht, genug für 300 000 Vier-Personen-Haushalte);15

oder

- 290 000 Menschen pro Jahr Netflix-Serien in 4k-Qualität auf einem großen 65-Zoll-Bildschirm streamen könnten (Video-Streaming, vor allem in 4k-Auflösung, ist enorm energieintensiv, macht aber mittlerweile drei Viertel des gesamten Datenverkehrs im Internet aus);16

oder

- jeweils 80 000 Menschen pro Jahr einen 2,5 Tonnen schweren Elektro-SUV fahren könnten (die Zulassungszahlen von schweren Elektro-SUVs steigen seit Jahren deutlich an);17

oder

- an 3 Tagen im Jahr Bitcoins geschürft werden könnten (die Erzeugung nur von Bitcoins benötigte bereits im Jahr 2020 ganze 75,4 TWh Strom, mehr als das 6-fache des gesamten Stromverbrauchs der Stadt Berlin);18

Klingt dann nicht mehr ganz so heimelig wie „Haushalt“? Selbst der Energieversorger EON gibt in Bezug auf den Stromverbrauch nur durch das Internet alleine aber mittlerweile offen zu: „Die größte Herausforderung ist und bleibt vor allem das stetig wachsende Datenaufkommen, das sich mithilfe von Ökostrom allein wohl kaum bewältigen lassen wird„.19 Auch Google, Microsoft, Meta und Oracle haben das längst erkannt. Um den immens steigenden Bedarf an elektrischer Energie durch Video-Streaming, Cloud-Computing, KI-Anwendungen und Kryptowährungen überhaupt noch „nachhaltig“ in Zukunft bedienen zu können, setzen die Internetriesen auf bereits abgeschaltete und auch auf neue Atomreaktoren (siehe Abbildung 4).20

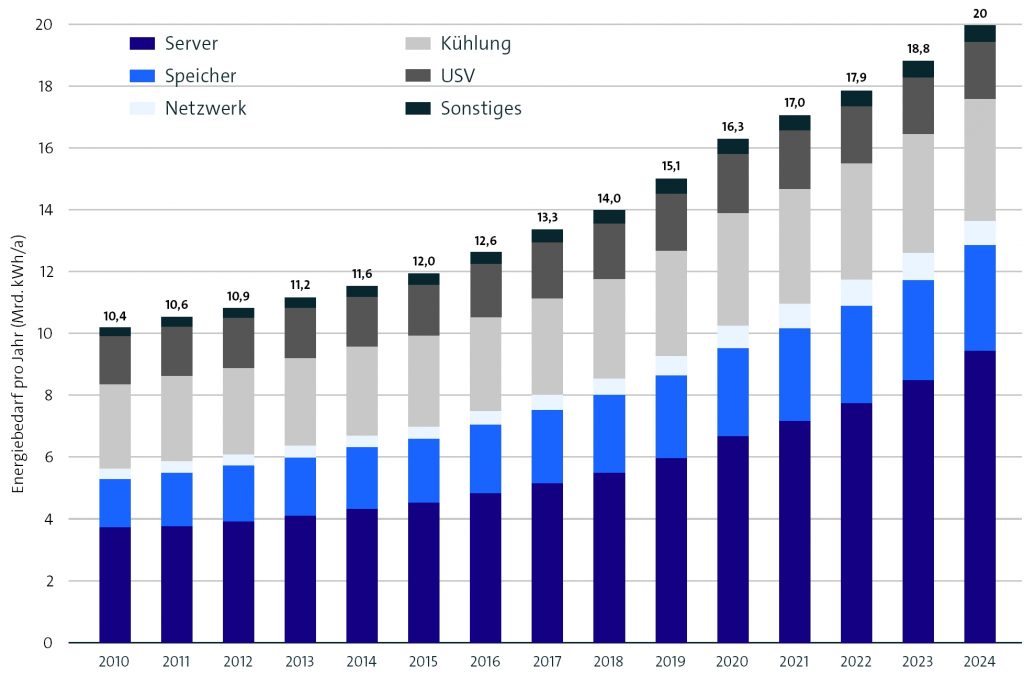

Wer sich die Entwicklung des Strombedarfs nur der Rechenzentren in Deutschland über die letzten Jahre einmal in Abbildung 5 anschaut, erahnt schnell, wie es weitergehen wird. Im Jahr 2024 wurde mit 20 TWh doppelt so viel Strom verbraucht wie im Jahr 2010. Und bis zum Jahr 2045, so prognostiziert das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, werden nur die Rechenzentren in Deutschland einen Strombedarf von 80 TWh/a aufweisen. Geht man davon aus, dass durch die Gesamtheit der datenverarbeitenden Endgeräte weitere 40 TWh/a sowie durch den Betrieb der komplexen Kommunikationsnetze noch einmal 160 TWh/a hinzukommen, stehen gewaltige 280 TWh/a auf dem Stromzähler. Dies entspricht der Hälfte des gesamten Bruttostromverbrauchs in Deutschland im Jahr 2023, und dem Doppelten der gesamten Stromerzeugung durch WKA im selben Jahr.21

Man kann es also drehen, wie man will: 30 000 Windkraftanlagen reichen bei Weitem nicht einmal für den Strombedarf unseres Internets! Und das Internet ist lediglich für einen Teil unseres gesamten Strombedarfs verantwortlich, welcher selbst nur den kleineren Teil unseres gesamten Energiebedarfs ausmacht. Der deutlich größere Teil entfällt auf die Wärmeerzeugung und auf die Mobilität, welche ja auch noch elektrifiziert werden sollen. Unser ins Immense wachsende Energiehunger – nicht für die heimische Waschmaschine oder den Geschirrspüler, sondern für Kryptowährungen, Video-Streaming, Cloud-Dienste, Künstliche Intelligenz, Teilchenbeschleuniger und bald auch autonomes Fahren – wird den Druck auf unsere Wälder in Zukunft weiter massiv erhöhen. Wer da noch ernsthaft an mehr Waldschutz durch noch mehr und noch größere WKA glaubt, ist entweder vollständig auf das Marketing der Windindustrie-Lobby und ihrer Profiteure hereingefallen oder versteht von vornherein gar nichts von den grundlegenden physikalischen Größen und Mengen, um die es hier eigentlich geht.

Zwischenfazit

Wälder schützen das Klima, denn sie binden Kohlenstoff und sorgen für Kühlung. Windkraftanlagen hingegen schützen nicht das Klima und erst recht nicht den Wald. Sie bedienen einfach den weiter wachsenden Hunger nach immer mehr elektrischer Energie – nur eben etwas weniger offensichtlich schmutzig als Kohle oder Öl. Das Resultat bleibt jedoch dasselbe: mehr WKA, mehr Schaden für das Klima, mehr Schaden für den Wald. Möchten wir das Klima und den Wald ernsthaft schützen, müssten wir unseren enormen Energiebedarf und die Dinge, für welche wir so viel Energie verschlingen, endlich grundlegend überdenken. Anderenfalls brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn sich Deutschland über „Einsparungen“ irgendwann in die „Klimaneutralität“ gelogen hat, es dem Klima und unseren Wäldern aber noch viel schlechter geht als jemals zuvor.

Endnoten

- Siehe https://www.enercity.de/wind-wedemark-und-burgwedel (letzter Zugriff 08.01.26). ↩︎

- Siehe Artikel „Wedemärker Kommunalpolitiker offenbar wegen Kritik an Windpark bedroht: Christoph Chilla legt Mandate nieder“ in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, 13.03.23 (letzter Zugriff 08.01.26). ↩︎

- Zitiert in Artikel „Mega-Windpark im Forst Rundshorn: Das sagen Befürworter und Gegner beim Infotag“ in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, 30.01.25 (letzter Zugriff 08.01.26). ↩︎

- Siehe „Windenergie in Deutschland – Zahlen und Fakten“ des Bundesverbandes WindEnergie e.V. sowie dessen Broschüre „Windenergie im Forst“ (letzter Zugriff 08.01.26). ↩︎

- Laut den Ergebnissen der Waldzustandserhebung 2024 des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) sind 4 von 5 Bäumen in Deutschlands Wäldern krank (letzter Zugriff 08.01.26). ↩︎

- Siehe Endnote 4. ↩︎

- Siehe Endnote 1. ↩︎

- Opportunitätsaussagen in der Luftfahrtindustrie beziehen sich fast immer auf irreführende Effizienzvergleiche. So hat sich laut eigenen Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e.V. der Kerosinverbrauch pro Passagier und 100 km durch Effizienzsteigerungen von 6,3 Liter im Jahre 1990 auf aktuell 3,38 Liter reduziert. Das nützt dem Klimaschutz aber nicht viel, denn gleichzeitig hat sich der Luftverkehr im gleichen Zeitraum mehr als verdreifacht und der absolute Kerosinverbrauch verdoppelt. Siehe https://www.klimaschutz-portal.aero/ (letzter Zugriff 08.01.26). ↩︎

- Die Gewichtsverteilung einer Enercon E-126 setzt sich beispielhaft wie folgt zusammen: Fundament 2500 t, Turm 2800 t, Maschinengehäuse 128 t, Generator 220 t, Rotor (inklusive Blätter) 364 t. Siehe https://www.windkraftwerke.de/enercon-e126-the-most-powerful-wind-turbine-in-the-world (letzter Zugriff 02.01.26). ↩︎

- Das Umweltbundesamt schätzt, dass mittelfristig jährlich 50 000 Tonnen Glasfaserkunststoffe nur aus Windradabfall anfallen. Siehe MDR Bericht „Recyclingbranche sieht Müllproblem bei Windrädern„. Über illegal entsorgten WKA-Müll, siehe https://www.fr.de/panorama/in-dorf-deutscher-windrad-schrott-landet-statt-in-recyclinganlage-mitten-93670937.html und https://www.swr.de/wissen/umweltnews/kaputte-windraeder-flugzeugteile-und-stinkendes-gummigranulat-illegal-eingefuehrter-muell-aus-deutschland-in-tschechien-100.html (letzter Zugriff 08.01.26). ↩︎

- Siehe NDR-Beitrag „Rückbau bei Windrädern oft mangelhaft“ (letzter Zugriff 08.01.26). ↩︎

- Zum Einsatz von Balsaholz in WKA, siehe WWF-Bericht „Balsaholz für Windräder: Gefährlicher Boom in Ecuador„, Regenwald Report 02/2022 der NGO Rettet den Regenwald e.V.; zum Abbau und Einsatz von Neodym in WKA, siehe NDR Panorama-Bericht „Das schmutzige Geheimnis sauberer Windräder“ sowie ARD-Bericht „Seltene Erden: Rohstoffe für die Klimawende„; zum Einsatz von Schwefelhexafluorid in WKA, siehe Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages „Einsatz von Schwefelhexafluorid in Windkraftanlagen“ (letzter Zugriff 08.01.26). ↩︎

- Zum Vergleich: Die gesamte Bevölkerung Deutschlands erzeugt durch den Abrieb von Schuhsolen ca. 9000 Tonnen Mikroplastik im Jahr. Siehe Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages „Kurzinformation

zu einem Einzelaspekt der Erosion von Rotorblättern von Windrädern„, WD 8 – 3000 – 077/20. (letzter Zugriff 09.01.26). ↩︎ - Siehe Endnote 1. ↩︎

- Siehe https://home.cern/science/engineering/powering-cern. Bereits in Planung ist ein noch viel größerer Teilchenbeschleuniger mit einem Umfang von fast 100 Kilometern (letzter Zugriff 08.01.26). ↩︎

- Berechnungen basierend auf Analyse „Videostreaming:

Energiebedarf und CO2-Emissionen“ des Borderstep Instituts für Innovation und Nachhaltigkeit; Annahme: Videokonsum 2 Stunden pro Tag (letzter Zugriff 08.01.26). ↩︎ - Bei 20 000 km Jahreslaufleistung; Berechnungen des Stromverbrauchs von Elektroautos basierend auf Testdaten des ADAC zu allgemeinen Verbräuchen und Verbräuchen bei tiefen Temperaturen (letzter Zugriff 08.01.26). ↩︎

- Zum Energieverbrauch des Bitcoin-Schürfens, siehe Jones, B.A., Goodkind, A.L. & Berrens, R.P. Economic estimation of Bitcoin mining’s climate damages demonstrates closer resemblance to digital crude than digital gold. Scientific Reports 12, 14512 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-18686-8. Zum Stromverbrauch der Stadt Berlin, siehe https://www.stromnetz.berlin/uber-uns/zahlen-daten-fakten (letzter Zugriff 08.01.26). ↩︎

- Siehe https://www.eon.de/de/pk/strom/strom-sparen/stromverbrauch-internet.html (letzter Zugriff 09.01.26). ↩︎

- Siehe https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/faq-google-atomkraft-energie-ki-boom-100.html und https://www.deutschlandfunk.de/atomkraft-akw-ki-energie-100.html (letzter Zugriff 09.01.26). ↩︎

- Siehe Stand und Entwicklung des Rechenzentrumsstandorts Deutschland: Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. BMWK-Projekt-Nr.: 115/21-45 (letzter Zugriff 09.01.26). Verteilung der Energieverbräuche auf Rechenzentrum, Endgeräte und Kommunikationsnetze basierend auf Analyse „Videostreaming: Energiebedarf und CO2-Emissionen“ des Borderstep Instituts für Innovation und Nachhaltigkeit (letzter Zugriff 28.11.25). Zahlen zur Stromerzeugung abgerufen vom Statistischen Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/03/PD24_087_43312.html (letzter Zugriff 03.01.26). ↩︎

- Siehe Endnote 21 sowie Hintemann, R., Hinterholzer, S. & Progni, K. (2024). Rechenzentren in Deutschland: Aktuelle Marktentwicklungen – Stand 2024. Berlin: Bitkom (letzter Zugriff 28.11.25). ↩︎

Schreibe einen Kommentar