Die Dr. Silvius Wodarz Stiftung hat die Roteiche zum „Baum des Jahres 2025“ gewählt. Ebenso wie die Wahl der Robinie zum „Baum des Jahres 2020“ sorgte diese Entscheidung für viel Kritik von Naturschutzverbänden und anderen Organisationen.1 Drei der Hauptargumente für die Wahl der Robinie, und nun der Roteiche: Diese Baumarten seien für die klimatischen Herausforderungen der Zukunft, wie wärmere Winter und heißere Sommer, besser gewappnet als unsere heimischen Baumarten. Zudem würden sie schneller wachsen und wären somit für die Holzindustrie interessant. Für die Forstwirtschaft kommt hinzu, dass die „Zukunfts- und Klimabäume“ von anderen Kontinenten stammen und somit deutlich weniger beliebt bei Insekten als die einheimischen Baumarten sind, womit weniger Ausfälle durch „Schädlinge“ entstehen. Trockenheitsresistent, schnell wachsend und für die einheimische Tierwelt nutzlos – sind dies tatsächlich gute Argumente für die Bäume und Wälder unserer Zukunft? Wir schauen uns das mal genauer an.

Klima und Klimawandel

Der Klimawandel ist ein hausgemachtes Problem unserer Zeit, verursacht durch ein drastisches, vom Menschen erzeugtes Ungleichgewicht zwischen Treibhausgasausstoß und Treibhausgasbindung. In der Konsequenz werden die Sommer heißer und trockener, die Winter milder und nasser. Das bekommen auch unsere Bäume und Wälder zu spüren. Zu all dem gesellen sich der zunehmende Ausbau von Windindustrieanlagen im Wald und der großflächige Einsatz tonnenschwerer Holzerntemaschinen, welche den Boden stark verdichten.2 Keine Frage, unseren Bäumen und Wäldern geht es schlecht. Vor diesem Hintergrund wird nun dafür plädiert, sich auf den selbstverursachten Klimawandel einzustellen und sich durch das Pflanzen trockenheitsresistenter und schnell wachsender „Zukunfts- und Klimabäume“ wie Douglasie, Roteiche, Robinie (alle Nordamerika), Blauglockenbaum (China), Sicheltanne (Japan) oder Eisenholzbaum (Iran) anzupassen.

Der Klimawandel ist hauptsächlich eine Folge der erhöhten Konzentration von Treibhausgasen in unserer Atmosphäre. Das eigentliche Problem sind aber natürlich nicht die Treibhausgase an sich, sondern der Temperaturanstieg, welcher durch die steigende Konzentration dieser Gase in der Atmosphäre verursacht wird. Erhöhte Temperaturen sind das Kernproblem des Klimawandels – deswegen ja auch das „1,5-Grad-Ziel“ des Pariser Klimaabkommens. Stellt sich also die Frage, was in Bezug auf die Temperaturen um einen Baum bzw. einen Wald passiert, wenn nun „Zukunfts- und Klimabäume“ statt einheimischer Bäume gepflanzt werden.

„Zukunfts- und Klimabäume“ sind an Trockenheit gewöhnt. Daher nehmen sie deutlich weniger Wasser auf als unsere einheimischen Baumarten. Somit verdunsten sie aber auch deutlich weniger Wasser. Die Konsequenz: die Umgebung wird weniger gekühlt.3 Jeder, der schon einmal in einem Forstbestand aus Robinien und einem naturnahen Buchenwald unterwegs war, wird den massiven Temperaturunterschied deutlich gespürt haben. Durch die Anpflanzung von Bäumen, die kaum Wasser verdunsten, werden Wälder und ihre Umgebung also wärmer. In der Folge reduziert sich auch die Niederschlagsbildung. Die Sommer werden noch trockener. Langfristig werden die Temperaturen also durch die Anpflanzung von „Zukunfts- und Klimabäumen“ weiter nach oben getrieben. Der Klimawandel verschärft sich.

Es verhält sich mit dem Klimawandel und der Forderung nach „Zukunfts- und Klimabäumen“ also wie mit einem selbstverursachten Loch im Dach: Statt das Loch im Dach zu reparieren, also den Klimawandel tatsächlich in seinen Ursachen anzugehen, stellt man einfach einen Eimer hin, um den Regen aufzufangen, bevor er in die Wohnung dringt. Symptomanpassung statt Ursachenbekämpfung. Doch während man eifrig damit beschäftigt ist, ständig den Eimer hin- und herzutragen, wird das Loch im Dach größer und größer, bis irgendwann kein Eimer mehr hilft – das Wasser landet in der Wohnung. Durch Anpassung an die Symptome des undichten Daches statt des rechtzeitigen Angehens der Ursache – der Schließung des Loches im Dach – hat man nur noch alles verschlimmert. „Zukunfts- und Klimabäume“ sollen dabei helfen, dass wir uns dem Klimawandel anpassen, und nicht dabei, dass wir etwas gegen den Klimawandel tun. Genau dadurch wird der Klimawandel langfristig aber nur noch befeuert. So weit scheint man allerdings nicht zu denken.

Natur und Artenvielfalt

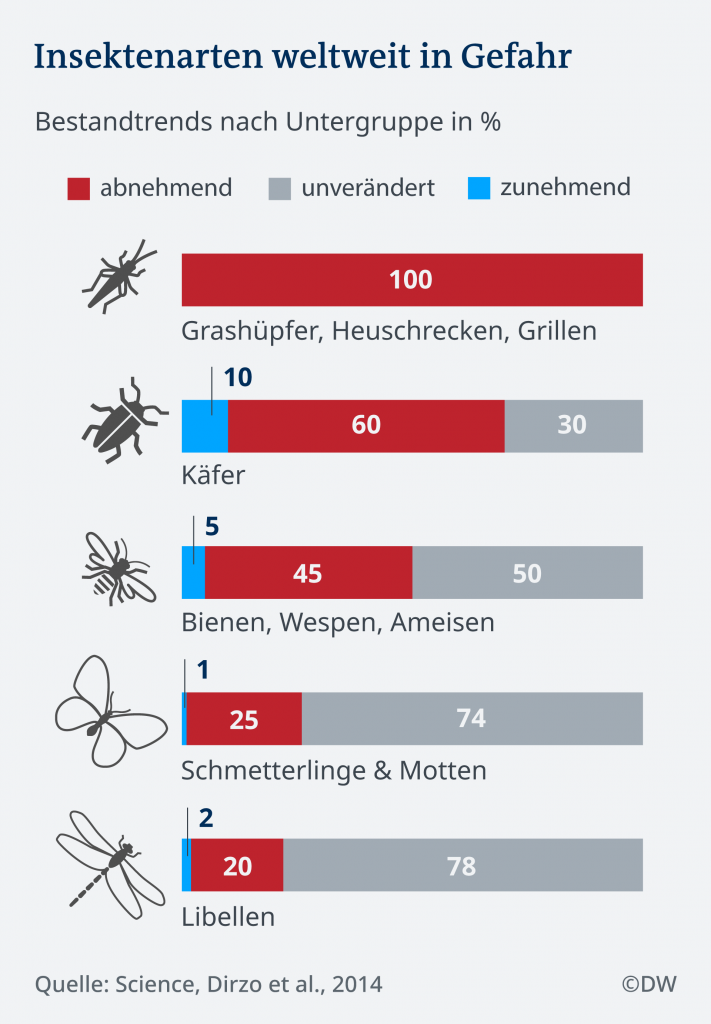

Neben dem Klimawandel ist der ungebremste Verlust an Artenvielfalt das zweite große, hausgemachte Problem unserer Zeit. Noch nie war die Geschwindigkeit eines Artensterbens auf der Erde so hoch wie heute. Vor allem Insekten, welche rund drei Viertel aller Arten auf unserer Erde ausmachen, leiden besonders stark, wie die Grafik links erkennen lässt. Demnach nehmen bei den Bienen, Wespen und Ameisen fast die Hälfte der Arten in ihren Beständen ab, bei den Schmetterlingen sind es ein Viertel aller Arten.

Die über 50-Jährigen werden sich erinnern: nach einer langen Fahrt war die Windschutzscheibe des Autos noch Ende der 1980er Jahre meist ein Massengrab. Heute ist sie auch nach 100 Kilometern beinahe blitzsauber. Die Tatsache, dass die Honigbiene als wirtschaftliches Nutztier des Menschen zur gut vermarktbaren Stellvertreterin der schwindenden Insektenwelt avanciert ist, befeuert die Problematik absurderweise noch, statt sie zu reduzieren.4

Was passiert also, wenn man nun anfängt, Wälder, Städte, Straßen und Gärten mit „Zukunfts- und Klimabäumen“ zu bepflanzen? Roteiche, Douglasie, Robinie & Co. sind bei uns nicht heimisch. Somit können einheimische Tierarten deutlich weniger mit diesen Baumarten anfangen, denn ihr Organismus ist darauf nicht eingestellt, genauso wenig, wie unser Organismus darauf eingestellt ist, Fleisch in Form von Aas verwerten zu können. So kommen im Vergleich zu Stieleichen oder Hängebirken, welche bei uns heimisch sind, auf Roteichen und Douglasien zum Beispiel nur sehr wenige Insektenarten vor, und wenn überhaupt, dann nur „Allerweltsarten“ mit einem großem Toleranzspektrum oder solche Arten, die aus dem Ursprungsgebiet der Klimabäume mit eingeschleppt wurden. Auf der heimischen Stieleiche wurden zum Beispiel 570 Arten an Tieren und Pilzen nachgewiesen, auf der Roteiche gerade einmal 84.5 „Zukunfts- und Klimabäume“ sind somit auch für die Vogelwelt deutlich weniger nützlich. Und auch unsere einheimischen Bodenorganismen können mit ihnen nichts anfangen. Daher verrottet das Laub der Roteiche auf dem Waldboden auch kaum.

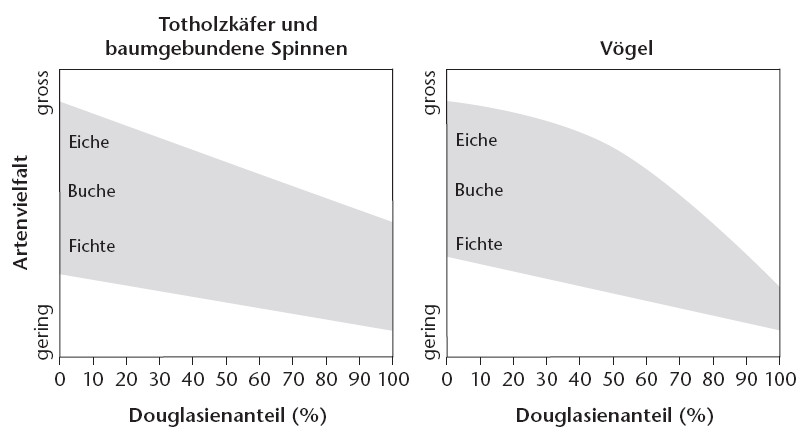

Wie sich, zum Beispiel, der Anteil an beigemischten Douglasien in jeweiligen Waldmischungen mit einheimischer (Stiel-/Trauben-)Eiche, (Rot-)Buche und Fichte negativ auf die Artenvielfalt bei Totholzkäfern und baumgebundenen Spinnen sowie bei Vögeln auswirkt, lässt sich in der Abbildung unten erkennen: je höher der Douglasienanteil in einem Wald, desto geringer die Artenvielfalt.

Wer also die breitflächige Anpflanzung von „Zukunfts- und Klimabäumen“ bei uns fordert, nimmt nicht nur eine Verschärfung des Klimawandels in Kauf, sondern befeuert auch noch das Artensterben.

Fazit

Der Klimawandel und das Artensterben sind zwei menschengemachte Probleme. Mit der breitflächigen Anpflanzung von „Zukunfts- und Klimabäumen“ will der Mensch nun seine Fehler glattbügeln. Doch weder verbessern diese Bäume unser Klima, noch verringern sie das Artensterben – ganz im Gegenteil. „Zukunfts- und Klimabäume“ transpirieren deutlich weniger Wasser und kühlen somit ihre Umgebung schlechter als einheimische Baumarten. Zudem sind sie bei einheimischen Tierarten unbeliebt. Viele Insektenarten und Bodenorganismen verlieren ihre Nahrungsgrundlage, worunter wiederum Vögel leiden.

Noch nicht mal ansatzweise durchdacht erscheint daher die Forderung nach „Zukunfts- und Klimabäumen“. Wer sich jedoch „Informationstafeln“ der Niedersächsischen Landesforsten einmal anschaut, beginnt auch zu verstehen, warum: Wenn jemand denkt, einen „Wettlauf gegen Zeit und Natur“ gewinnen zu wollen, braucht er sich nicht wundern, wenn ihn die Zeit und die Natur in einigen Jahrzehnten für soviel Arroganz und Dummheit wieder einmal hart abstrafen.

Was hilft also? Genau das, was auch tausende von Jahren funktioniert hat, bevor der Mensch anfing zu denken, dass er einen großangelegten Kampf gegen die Natur führen müsse: unsere einheimischen Baumarten! Der Mensch muss nur wieder dafür sorgen, dass Stieleichen, Rotbuchen, Linden, Ahorne, Erlen, Birken und Pappeln auch genügend Wasser bekommen. Das ginge so einfach: weniger Beton, Asphalt und Pflaster, weniger Bodenverdichtung, weniger Kahlschläge. Gleichzeitig mehr Raum für Flüsse, Bäche und intakte Acker- und Waldböden, die Regenwasser aufnehmen und speichern.

Wenn Sie also etwas gegen den Klimawandel und für die Artenvielfalt tun möchten, pflanzen Sie einen „klassischen“ einheimischen Baum, wie Stieleiche (Quercus robur), Winterlinde (Tilia cordata), Rotbuche (Fagus sylvatica), Spitzahorn (Acer platanoides) oder Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) wenn Sie etwas Platz haben, ansonsten Vogelbeere (Sorbus aucuparia) oder einen hochstämmigen Obstbaum. Wenn Sie dann noch dafür sorgen, dass Ihr Baum genügend Boden und Wasser zur Verfügung hat, tun Sie wesentlich mehr für eine lebenswerte Zukunft als mit der Pflanzung eines sogenannten „Zukunftsbaumes“.

Endnoten

- Deutliche Kritik äußerten, zum Beispiel, der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV), der Naturschutzbund (NABU) Thüringen, die Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen, der NaturGarten e.V. sowie die BUND-Kreisgruppe Rhein-Sieg. ↩︎

- Wie stark negativ Windkraftanlagen im Wald wirken, wird über Beiträge vieler namhafter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in dem umfangreichen Sammelband „Keine Windenergie im Wald!“ der Naturschutzinitiative e.V. deutlich. ↩︎

- Zum Beispiel verdunstet die heimische Winterlinde (Tilia cordata) ca. dreimal mehr Wasser als der „Klimabaum“ Robinie (Robinia pseudoacacia). In der Folge sind die gemessenen Temperaturen über der Winterlinde signifikant geringer als bei der Robinie. Quelle: Rahman et al. (2019). Comparing the transpirational and shading effects of two contrasting urban tree species. Urban Ecosystems, 22, 683–697. ↩︎

- Absolut sehenswert in diesem Zusammenhang ist die ZDF-Royal-Sendung „Image-Kampagnen im Tierreich„. ↩︎

- Aufderheide, Ulrike et al. (2024) Zukunfts- oder Klimabäume – Wie gut sind die Arten zur Förderung der Biodiversität geeignet? Naturschutz und Landschaftsplanung, 56 (8), 14-23. ↩︎

Schreibe einen Kommentar